今年最後の山歩き

今年最後の山歩きは、高安山越十二道の中から「おと越」をチョイスしました。来年早々にも十二道全てを歩いてみたいと思っています。

玉祖神社でご挨拶してから山に登りましょう。

–

山行記録はYAMAPの活動日記で公開しています。

–

スポンサーリンク

おと越(おうとう越、おうと越)

2015.12.30「おと越」更新

高安山十二道マップ

–

「おと越」は堰堤工事の始まる前に何度か歩いたことがあり、工事が始まる直前の様子をよく覚えています。

2010.03.19歩く

現在の堰堤付近

工事により竹藪が刈られていました。

この看板は工事で失われたようです。

この付近は復活していました。

最初の巨石ポイント、現在は手前に補助梯子が設置されています。

この看板は山本高校が設置したみたいですね。

二か所目の谷筋分岐を右俣に踏み込むと小滝が落ちていました。

2010.03.19撮影

–

今では懐かしい思い出です。

平成25年10月堰堤完成

完成後も周辺工事のために歩けない状態が続いていました。2014.03.29に待ちきれなくなって強行突入。当時は倒竹が酷くて苦労して最初の谷分岐にたどり着きました。旧道はササヤブが塞いでいて、川床を歩くしかなかったのです。

2014.03.29歩く

ほぼ一年後の今年2月にも歩きましたが、状況にあまり変化はなくて、倒竹が腐って流されていたので、少しマシかな程度だったのに。

2015.02.07

–

「南岩道」は「おと越南谷道」へ通ずるか?

「南岩道」はどこへ行く?

–

今回の「おと越」歩きで面白い発見がありました。上記写真の「南岩道」です。

–

位置から見て「おと越南谷道」から分岐する北側尾根道に合流しそうです。もしかしたら、「おと越南谷道」も通行可能しれませんね。

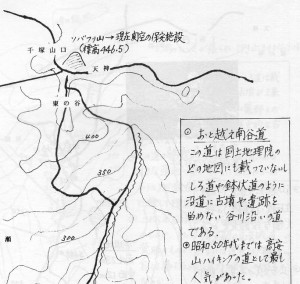

おと越南谷道

高安城を探る会資料集より

–

行ってみないことには分かりませんが、上部のみ通行可能にするような中途半端はないでしょう。「おと越」側からアプローチしてどこに通じているかを確かめてみましょう。かつては人気のハイキング道だった「おと越南谷道」が復活しているとしたら、しばらくはこの地域から離れられませんね。

続きは来年のお楽しみということで。では、また。

このセットはお得ですよ。

売り上げランキング: 31,355

–

ad

ad

関連記事

-

-

生駒山上遊園地がリニューアルして営業再開!

冬季休業していた生駒山上遊園地がリニューアルして再開しました。新しく設置された「 …

-

-

謹賀新年2017年

THETA SC – theta360.com Happy New …

-

-

今年はどうする?「生駒チャレンジ登山大会2017」

第9回、第10回と二年連続で参加した「生駒チャレンジ登山大会」 春先に行われる「 …

-

-

立石越ハイキング道の歴史と周辺探索

「西暦663年ごろ天智天皇の命により築城」と伝わる古代高安城への物資搬送路には、 …

-

-

山の良書Ⅲ – 「関西周辺 低山ワールドを楽しむ」

「関西周辺 低山ワールドを楽しむ(著者:中庄谷直氏)」は、平成13年にナカニシヤ …

-

-

あじさい開花情報2017

今年も「あじさいまつり(2017.06.17 – 2017.07.0 …

-

-

石仏の辻・ウォーキング娘に参加してきました

以前からメール等で交信をして山の情報等をご提供いただいたり、なにかとアドバイスし …

-

-

生駒の古道「高山・伊勢街道を歩く」前編(高山狭戸~中村)

昨年(2014.03)、生駒民俗会は生駒市内の古道や街道を紹介した「生駒の古道」 …

-

-

生駒の古道「庄兵ヱ道」-宝山寺から千光寺への古道

平成26年に「生駒民俗会」より刊行された「生駒の古道-生駒市古道調査-」(以下、 …

-

-

特選コースガイドⅡ「おと越南谷道(大阪府八尾市大窪)」

特選コースガイドの第二弾は、高安山越十二道(八尾市)の中から「おと越南谷道」をチ …

- PREV

- SOTO レギュレーターストーブST-310を高安山で使ってみました

- NEXT

- 謹賀新年2016年