"Apple Watch Series 9 + ヤマレコ" での山歩き体験は、2年目を迎えました。六甲山系を中心に、「音声ガイド機能・いまココ・らくルート・ここサーチ」をフル活用しています。

Highly recommend you to dive in YAMARECO rather than YAMAP.

「画面が小さい」と侮ってないだろうか?「現在地と方位」を正確にサクッと確認するには、十分な大きさで、しかも、視認性はバツグンだ。アナタは、いかなる状況下においても、常に正しい判断を行えるだろうか? カンと経験に頼るのは、自殺行為に等しい。

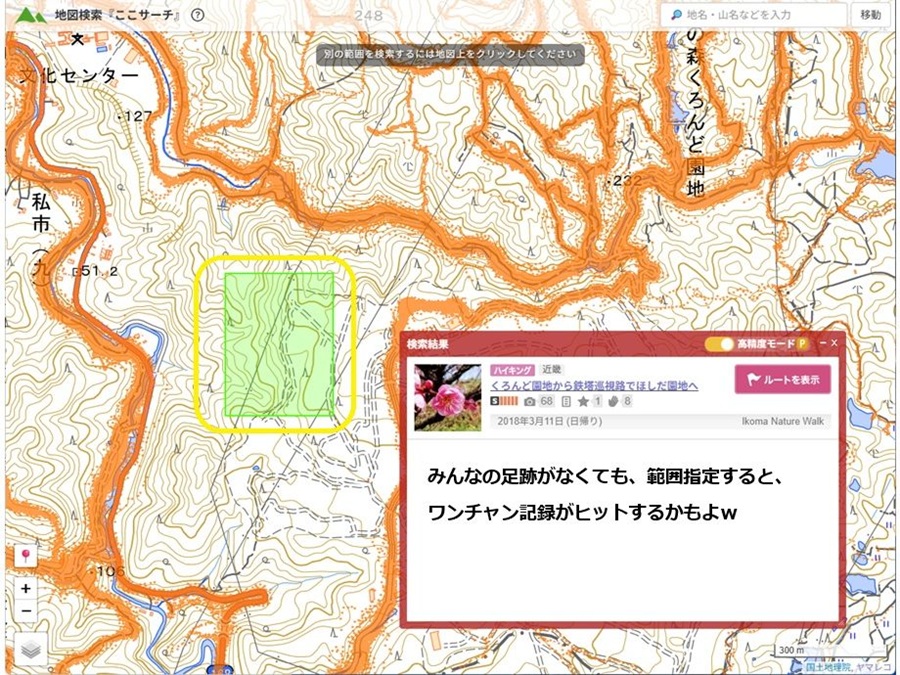

初見のルートで「道迷い」や「ルートミス」を防ぐ目的で、「ここサーチ」の高精度モードを使って情報を収集し、「*1) らくルート」で作成した山行計画のトラック・ログを地図に重ねて表示。万一の「遭難」に備えて「*2)いまココ」でリアルタイムに位置情報をシェアしています。もちのろん、*3) 登山計画書(コンパス)の提出も忘れませんよ。*4)救出費用の上限拡大と、道迷い/病気/疲労による遭難時にも保険を適用されるからです。下掲のリンク先で詳細をご参照あれ。

- https://www.yamareco.com/rakuroute/

- https://www.yamareco.com/imakoko/

- https://www.mt-compass.com/

- https://www.yamareco.com/modules/yamainfo/insurance

下に続く。。。

スポンサーリンク

「新しいモノほど古くなり、古いモノほど新しい。」を六甲山系でも実践する。

晩秋の諏訪山公園に訪問し、大急ぎでラジオ塔周辺を撮影しました。

ヤマレコ https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7482394.html

撮影:Insta360 X3 / Pano2VR ver.7

六甲山系のマイナールートを歩く楽しみの一つに、柴田昭彦氏のウェブサイト「ものがたり通信」で紹介されていた「六甲山の話(付:ラジオ塔について)」を探訪することがありました。同サイトは、2023年5月31日付けの予告通り、ウェブサイトを「削除」なさっています。興味のある方は、インターネット・アーカイブ(Wayback Machine)で検索してください。定期的にクロールされたデータ(最終クロール:2024.7.10)を閲覧できます。

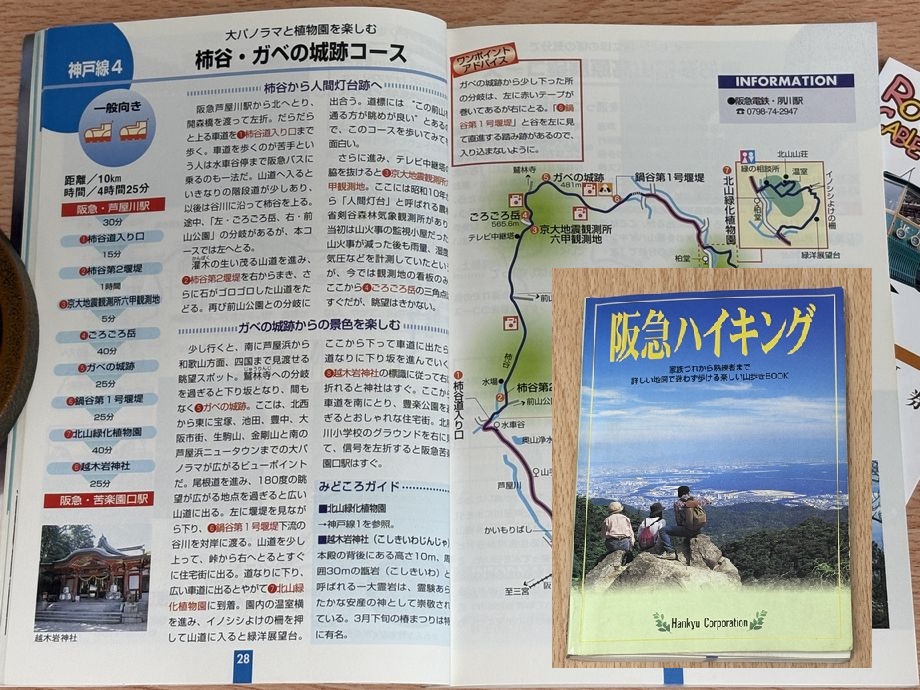

詳しい地図で迷わず歩ける?「阪急ハイキング」(山歩きBOOK)

「紙媒体からデジタルへ」20世紀末はインターネットの黎明期でした。旅行関連のガイドブックは、書店の棚から徐々に消える一方、広がり続けるサイバー空間で、登山専用のコミュニティサイト「ヤマレコ」(2005年10月開設)に出会いました。しかし、そこは、高価なGPS機器(Garminなど)を駆使する上級者の集まりだったのです。生駒山系を中心とした「山行記録」を発信する側に回るには、スマートフォンの進化と普及を待つ必要がありました。

AIの進化は、この一年だけで飛躍的に伸びています。ウカウカしてられませんよ。

Notebooklm 音声概要をヤマレコの山行記録から作るテスト

神戸線4「柿谷・ガベの城跡コース(28p)」のガイド記事は、「ものがたり通信」(六甲山の話)を再評価するキッカケとなりました。「凌雲台」などの古い地名にも、ある種のノスタルジーを強く感じます。

「もっと早く六甲山系を歩けばヨカッタのに。。。」

初見のルートで得られたワクワク感は、マンネリ化を払拭して「山行記録」を書くモチベーションの再燃に繋がりました。「役に立つ」とは、決して思わないけれど、誰かの参考になるかも知れません。少なくとも、NotebooKLMのAI(Audio Overviews)から過分なる評価を頂戴しています。AIは、小さな間違いを犯すけれど、正直者です。

画餅(絵に書いた餅)「ガベノ城」

ごろごろ岳・ガベノ城・観音山 / 2024年12月17日(火) [日帰り]

「阪急ハイキング」を手に取った読者は、「ガベの城跡」を見て、生駒山系などでもおなじみの「山城跡」と思っただろうか。「六甲山の話」(2014年5月更新)で、山名の語源を興味深く拝読しました。また、地図上の表記ミスを指摘し、根気よく修正する過程を、時系列で詳細にレポートされています。

https://www.yamareco.com/modules/yamainfo/

同時期に登録されたと推測するヤマレコの地名データは、「カ(ka)ベノ城」をメインに採用されていました。(筆者の訪問後に修正)

「ガ(ga)ベノ城」の周辺は、現在もなお盛んに治山工事を行っている。100年以上前からコツコツと積み上げた石垣(土塁堰堤)などの様子に感慨深さを感じます。これもまた、山歩きの楽しみ。

「十三間四方岩」周辺の現況

道畔谷北尾根・扇岩・荒地山 / 2025年03月30日(日) [日帰り]

「十三間四方岩」は、想像を遥かに超えた存在で、アレコレと妄想するのも難しい。周囲20m以上の一枚岩を、巨石信仰のメッカと言える「生駒山系」でも見たことがないからだ。もしも実在すれば、獅子窟寺奥之院の「鏡岩」よりも巨大な岩塊であることは、間違いないだろう。

鏡岩(獅子窟寺奥之院)撮影:GoPro MAX / Pano2VR ver.7

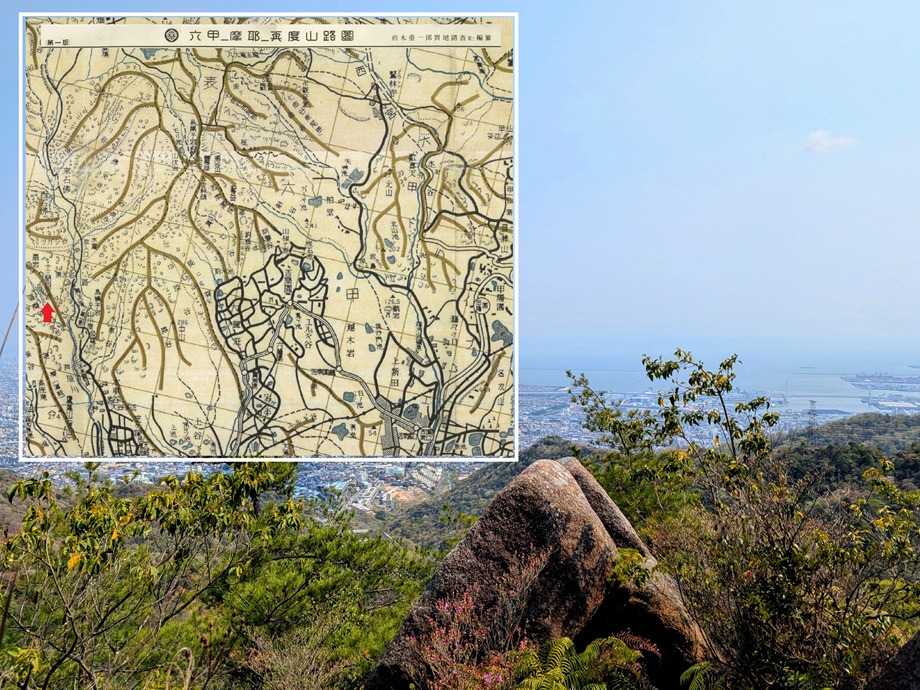

残念ながら現地の様子は、石垣などに適した大きさの岩が転がってるだけで、ロマンの欠片もなかった。しかし、直木重一郎氏の作成した「六甲_摩耶_再度山路図」(昭和9年)に掲載されていることから、伝説的な存在として後世に伝えるべきだろう。そのような大きな岩から、多数の庭石が切り出されたと考えても面白い。

「十三間四方岩」というネーミングの発想に、六甲山系らしい魅力を感じるのは筆者だけだろうか。地図上から消えるだけでなく、人々の記憶からも消え去るのは、実に惜しい限りだ。幸いにしてルート上に「オニギリ形状」をした特徴的な岩があり目印となるだろう。その場所から振り返ると「眺望千里、芦屋一帯から茅渟海を隔てて遥かに金剛、葛城の峰々まで一望中に集むる(直木重一郎、大正15年、大阪朝日新聞、六甲山の『岩』巡礼)」ことができ、訪問する価値は十分にある。

「金鳥山」あれこれ

撮影:GoPro MAX / Pano2VR ver.7

六甲山の話(2012年更新)によると、金鳥山の山名は、金長山から昭和期に変更されたと云う。(「長」→「鳥」)本山村誌から引用とのことで、明治期の「金長山」とは、保久良神社の境内に存在した中世廃寺の山号であったとも伝わる。由来は伝わっていない。

寺号(山号)と、一般的な山名は、必ずしも一致しない。異なる字を使うケースも散見する。また、三角点の点名を「山名」と早合点する向きも見られる。困ったもんだ。「金鳥山」、「打越山」、「七兵衛山」などの山名は、1947年以降の地図(今昔マップ)に見られ、かつて無名のピークであったと思われる。六甲全山縦走路の難関とされる「菊水山」も、昭和初期まで無名のピークだったのである。明治時代の神戸開港以後、外国人技師たちによりもたらされた「毎日登山」という習慣は、進取の精神に富む神戸市民により六甲各地に広まった。これらのことから推察すると、親しみやすい山名は必要不可欠だったに違いない。

柴田氏は「帳」の文字を充てて「金帳(黄金のとばり)」説を唱えておられる。美しい山並みを瞼の裏に感じる一方で、筆者は、「蚊取り線香」を連想した。「金鳥の夏、日本の夏」というキャッチフレーズは、テレビCMを通じて流布したが、製造元の大日本除虫菊に現存する「金鳥の渦巻」は、1919年(大正8年)のものだと云う。昭和の初期には、すでに全国で重宝されており、商品名の「金鳥」は広く知れ渡っていたのである。六甲山系にロマンチシズムは、やっぱり不似合だ。

今後の六甲山系

900円で須磨離宮、森林植物園、相楽園の3箇所に一年間フリーパス。とてもリーズナブルなシステムです。神戸市民に仲間入りしたような錯覚さえ覚える

「栂尾山に到着 高倉山方向を眺める」の写真が、とてもいいと思いました

— minami (@mieao62) May 17, 2025

六甲山系の魅力は、まだまだ尽きません。岩場の尾根から見下ろす神戸港の風景に、毎回の山歩きで魅了されます。港を出入りする船の汽笛にノスタルジーを感じますね。長望遠のズームを搭載したカメラが欲しくなった。スマホでもいいけど。

では、また。