生駒石仏界の超大物見聞録「一針(ひとはり)薬師笠石仏」(三郷町勢野東・持聖院)

JR大和路線「王寺駅」の北口を出て大和川を渡ると、土手の上から丘陵地帯の裾野に広がる住宅地が見渡せます。周辺は奈良県生駒郡三郷町勢野東、旧地名では総持寺(古い地図には惣持寺とも書く)と呼ばれ明治期の市町村合併まで独立した村でした。

三郷町の紹介ページにもあるように、勢野東7丁目にある勢野春日神社の境内地の斜面にわが国最大とされる線刻彫薬師如来立像(一針薬師笠石仏)が置かれていましたが、紆余曲折を経て現在はすぐ近くの持聖院前庭に移設され大切に保管されています。

スポンサーリンク

笠石仏では日本一の大きさを誇る

「G+」と横書きされたリンクはGoogleフォトへのリンクとなっています。当ブログで紹介しきれない写真の数々を高画質で公開しています。併せてご覧ください。

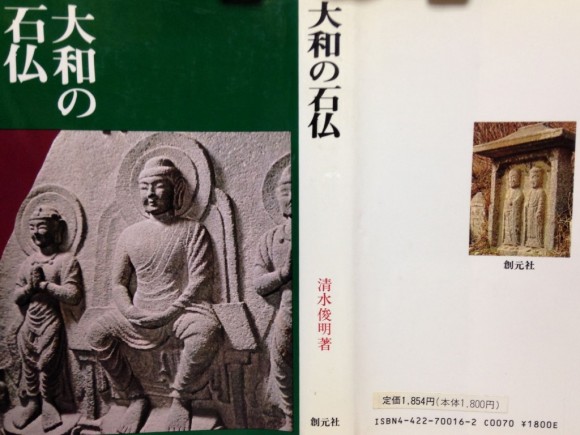

昭和49年(1974)発行の名著「大和の石仏(著者:清水俊明氏)」によると、総(惣)持寺という寺院があって、その跡に持聖院と鎮守の春日社が残っていると記されています。(同著200頁を参照)

勢野春日神社G+

石灯篭には「弘化年間」の銘を刻む。

–

神社の石段を登っていくと最近書き換えられた三郷町の説明板があり、総持寺の由来が書いてありました。その左手の(参道途中の)斜面下には笠石仏(像高約1m)を含む数体の石造遺物が祀られています。

笠石仏(名号碑の可能性あり)その他写真G+

午前中は直射日光が強く撮影は困難

–

一針薬師さんが持聖院に移設されたことをご存じない方は、ここで納得して帰ってしまうかもしれませんね。史跡めぐりの道標があちこちに設置されてるので、見逃すことはないと思いますが。。。(石仏ファンにそんなヤツおらんやろ)

道標を頼りに細い道を辿ると三郷町教育委員会の説明板、門前には自然石に刻まれた札所の石碑が置かれていました。

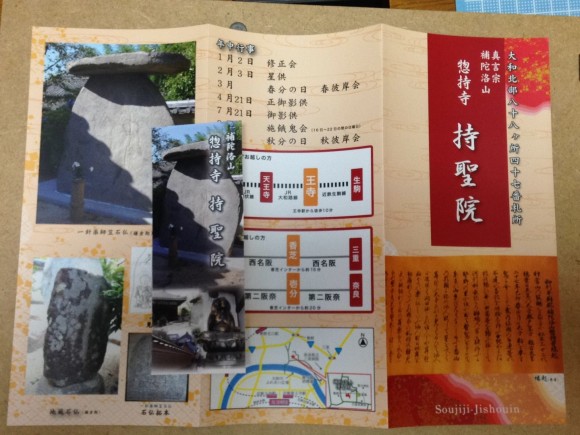

補陀洛山・持聖院(真言宗)

訪問した2015.09.19は、初秋から秋本番に差し掛かるお彼岸の前々日。お寺にとってはとても忙しい時期です。入口の木戸は固く閉ざされ、とても中に入れる様子はありませんでした。しかし、お寺の壁越しに一針薬師さんの笠石が見えている。胸はドキドキ高鳴るばかりです。思い切って木戸の横にあるインターフォンを押しました。

インターフォンを押すことに何のためらいもないふぁんトントです。かつては一日百件ぐらいピンポンしてましたし。。。しかし、最初のご返答は、「今から出かけるところで、とても忙しいのです。」というものでした。そりゃそうでしょアナタ、今日はお彼岸ですよ。そこをなんとかひと押し、営業なら躊躇なく切り返しますが、返す言葉が出てこない。すると、向こうから「何名様ですか?」とお尋ねになる。したりとばかりに「一名です。」とすかさず返答。するとほどなくしてご住職自らが木戸を開けてくださいました。

入って右手が本堂

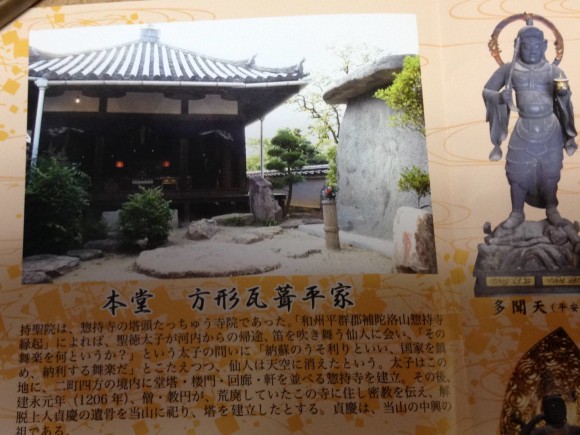

写真を撮る余裕がなかったので、パンフレットからどうぞ。

–

それによると、持聖院は惣持寺の塔頭寺院であったことが紹介されています。本堂は方形瓦葺平家と言いなかなか立派なもののようですね。しかし、笠石仏を撮影することに気を取られて、まったくそのことに気が付かずでした。

一針薬師笠石仏G+(他、多数の写真あり)

日当たりが良すぎて、ここでも撮影は困難でした。

–

お忙しいにも関わらず、住職からは大変丁寧な説明を聞かせていただきました。快慶の作と推定できる銘文が解読されたという場所も教えていただき、快く撮影の許可も頂けました。また、事前に予約をすると、調査の際に取った拓本を拝見できるとのこと。清々しい気分でお寺を後にすることができました。この場を借りてお礼申し上げます。

一針薬師笠石仏と線刻彫地蔵石仏

以前はとても薄暗いところにあったようですが、今は逆でとても日当たりのよいところに立っておられます。どちらにしても、パチモンのデジカメでは満足のいく写真を撮影するのは不可能です。

いちおうフォトアルバムには数枚の写真をアップしてあります。納得いかない方は、ご自慢のカメラを片手に持聖院へ参詣なされてください。その際は、必ず事前予約をお忘れなく。

この続きは姉妹サイト「生駒の石仏」にて

今回の訪問記には続きがあります。参考書である「大和の石仏(著者:清水俊明氏)」(以下、同書と言う)は、昭和48年頃、毎日新聞奈良版に週5回連載されていたものです。紙面の限られた新聞ゆえに各紹介文はコンパクトにまとめられていて、専門用語の羅列もなく素人でも読みやすい。

路傍の石仏も数多く取り上げられており、発刊から40年以上経た現在においても、石造遺物を鑑賞する上での貴重なバイブルと言えるでしょう。ふぁんトントの手元にある同書は、昭和63年に発行された第6刷版です。巻末には補遺が収録されており、その中に今回訪問した一針薬師笠石仏の続編ともいうべき記事が掲載されています。

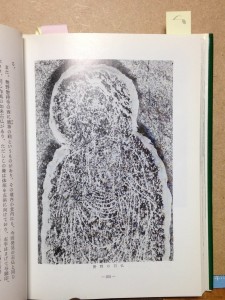

補遺のあとがきから推測すると昭和50年頃に、勢野西墓地の埃置場(ゴミ捨て場のことか?)を新設した際に、草に覆われて隠れていた石仏が取り出されたという。それが、上記写真の石仏です。この石仏は現在、Google Mapsのストリートビューで拝見することができるのですが、持聖院見学の後、ココと瘡神社を訪問しました。興味のある方は、「生駒の石仏」サイトにてお会いしましょう。

では、また。

–

ad

ad

関連記事

-

-

目指せ、フキガッポ!

一年ぐらい前のヤマレコ日記に、亡父の遺品に新ハイキング別冊関西の山 (初号~ …

-

-

本格的な夏到来の生駒山系2017

ジメジメした梅雨空、台風、バテバテの山歩き、、、etc. ついに夏本番を実感でき …

-

-

ザ・メイキング「三つの船石探訪記」バーチャル・ツアー

※今回の記事ではストリートビュー画像を多数埋め込みしていますので、通信環境の良い …

-

-

ゲスじゃない悲しい恋物語「衣通姫伝説の茅渟宮跡から」

大阪湾の古い呼び方に「茅渟(ちぬ)の海」というものがあります。古事記中巻の神武天 …

-

-

自分で撮影した全天球パノラマ写真をGoogle Cardboardで見せたらバカ受けした件

山歩きの楽しみの一つに「写真撮影」があります。苦労して見つけた石仏や遺跡、季節ご …

-

-

生駒山系の紅葉にモノ想う

今年の生駒山系は紅葉が遅れています。「樹齢200年のカエデ」で名高い髪切山・慈光 …

-

-

お椀を伏せたような山容の「飯盛山」

むろいけ園地ネイチャートレイルと飯盛山&滝めぐり – ヤマ …

-

-

昭和の歴史遺産「生駒山航空灯台」の跡地を訪ねる

昭和初期(昭和7年~8年頃)になると、郵便物等の運搬を航空機で夜間に定期的に行う …

-

-

山スマホのススメ

新聞やテレビでは、「歩きスマホ」や「スマホ依存症」といったネガティヴな情報がよく …

-

-

夏の風物詩「PL花火芸術2015」を見に行ってきた。

夏といえば花火、花火といえばPLと言うぐらい大阪では定着したイベントになっていま …