生駒の古道「辻子谷越でハイキング(大阪側)」

2015/04/17

昨年、生駒民俗会は生駒市内の古道や街道を紹介した「生駒の古道」(以下、本書という)を出版しました。古絵図や古文書、土地の古老の話などを基に現地調査を行ったもので、古道を通して生駒の歴史や文化を学ぶ一冊です。

–

スポンサーリンク

辻子谷越は難所道だった。

本書は冒頭で紹介したように生駒市内の古道調査を元に編纂されています。生駒山系は大阪と奈良の県境を南北に連なっていますので、大阪側からもたくさんのルートが存在します。

本書で語られる古道のうち、「かいがけ道」と「辻子谷(ずしだに)越」は主に大阪側のルートです。今回ご紹介する辻子谷越は六本ある宝山寺参詣道の一つで、大阪(東大阪市石切)から生駒山を越えて宝山寺に至る道筋です。

大阪で石切さんと言えば、最初に「でんぼ」の神さん、次に石切神社、ついでに明石焼き、我が家では特に七味唐辛子を連想します。(でんぼとはおできのこと)

かつての辻子谷越は、生駒山の最も高い峠(575m)を越える難所道だったと言います。現在ではファミリー向けのハイキング道です。

途中の見学ポイントを写真と動画で紹介

それでは本書の記述に沿って必見のスポットを確認していきましょう。

石切駅の南出口を利用します。近鉄奈良線を利用する場合は、最後尾の列車に乗るのが吉です。

たぶんコレだと思います。庭先と言っても道に面しているので、見学と撮影は可能です。

生駒山宝山寺三十六丁

鷲尾山興法寺十八丁

立派な道標と石灯籠が立っています。分岐の先にある石切夢観音は閉鎖されたとか。額田の四等三角点へのルートでもありますね。

かつて音川沿いの渓谷には水車が40基以上あったという。音川の豊富な水流を利用した製粉業で栄えたといいます。

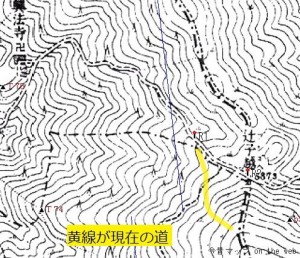

100年前の地図でみると、なるほど谷沿いに水車マークが並んでいます。同様に車谷にも水車マークが見られます。雰囲気が似てるはずですね。

復元された水車へ立ち寄ってみましょう。今はコレ一基のみです。

生駒山系(大阪府東大阪市)辻子谷ハイキングコース復元水車

Posted by ふぁんトント on 2015年4月14日

–

コース脇には一定間隔で一対のお地蔵さんが祀ってあります。地蔵菩薩のみとは限りませんが、生駒の人に習って石仏はなんでもお地蔵さんと呼んでしまいます。

この前に差し掛かると、漢方薬の苦い独特の香りが漂ってきます。大阪市内(道修町)の薬種問屋と提携し、かつてこの地は先進工業地帯の一つでした。

本書では六丁石の存在を示唆していますが、未だ発見に至っていません。亡失したのでしょうか。代わりに砂倉橋の対面に指差しで方向を示す道標が立っています。

実はここも分岐で、一成寺の奥から進んで高尾渓の旧道が通じています。高尾渓の沢登りルートは生駒山系でも屈指の渓谷美。オススメしたいところですが、危険なコースなので、一般向けではありません。

高尾渓の様子をチラ見せ

一般向けではないと言いながら、過去何度も歩いています。秋の紅葉シーズンは危険を顧みずに歩きます。「虎穴に入らずんば虎児を得ず」

–

横道にそれたので、ルートを修正しましょう。

辻子谷ハイキングコースは舗装路が多い

かつては難所道だった辻子谷越、現在ではルートの大半が舗装された歩きやすい道です。もちろん、ヤブ漕ぎなんてないし、道迷いもありません。

道標があるので迷いこむ人はいないでしょうけど、軽い気持ちで入るとエライ目にあいますよ。宮山は石切神社の元宮です。尾根を越えた山一つ向こうにあります。

この辺りでも道は舗装されています。勾配のキツイところでは、雨後は注意ですね。滑ります。

ここは道が二手に別れて複線になっています。山側は昔の石段が残っていますが、頭上の倒竹が気になりますね。

ここは本書で紹介されている七丁過ぎの分岐で、三味尾山の十三重石塔への道です。道は明瞭で整備されていますが、結構キツイです。

三味尾は「さんまいお」と読みます。本書でルビが振られていなのは不親切。三味とは墓地を意味するらしいです。ココから先のルートも面白いのですが、紹介は自重しておきます。

石段を登りつめると興法寺。春の桜や、秋の紅葉は有名ですが、新緑シーズンもオススメできます。新緑の濃いグリーンが目に染みて癒やされることまちがいなし。

石段から一際目につく石仏です。ほぼ等身大で、口はへの字、頬の膨らみがなんとも言えない表情です。寄進者は肥前国平戸の方、どういう繋がりでしょうか。

登りはここからが正念場

山門から北の方向に伸びる分岐は、管理道を経てスカイラインに至る興法寺の物資運搬路です。こぶしの谷方面へ行くときは、近道になりますね。

ここからがキツイ。管理道もとぐろを巻いている急坂で、何度か横断して最後の合流箇所が、かつての旧道跡でしょう。

興法寺からここまでずっと石畳が整備されてますが、コレが困りモノです。このコースを下りで使うと、必ずと言っていいほど滑ってコケます。

昔の地図ではまっすぐにP587.3へ伸びています。この峠付近に宝山寺経塚があります。

一時は草茫々で近寄りがたい雰囲気でした。最近は少しスッキリしたようです。ここから宝山寺までの区間は崩土で廃道になっています。

昨年(2014)、宝山寺から経塚まで歩いていますので、その様子は続編でお伝えします。どうぞ、ご期待ください。では、また。

Facebook(フェイスブック)動画を再生できない方は、直接ふぁんトントのFacebookページへお越しください。

ad

ad

関連記事

-

-

矢田寺(あじさい寺)・矢田道探訪

前回に引き続き「生駒の古道」(以下、本書と言う)の見てある記です。 今回の参考書 …

-

-

【特別企画】「生駒の古道」を一緒に歩きましょう。

突然ですが「イベントの告知」です。と言っても生駒山系ローカルガイドが主催するイベ …

-

-

生駒の古道・精華町最高峰「嶽山(259.5m)」の登頂に成功する

昨年(2014)刊行された「生駒の古道(生駒民俗会著)」(以下、本書と言います) …

-

-

生駒の古道・番外編「日下直越道」

地元の人は直越を「じきごえ」と読むのだそうです。生駒の古道・番外編として、「日下 …

-

-

生駒の古道「古堤街道とその現状<後篇>俵口周辺の石仏散策」

前回に続いて古堤街道(南ルート)の現状と周辺の見どころをご紹介します。今回の出発 …

-

-

2016新春初詣登山で古道の痕跡を発見す!

今年の初詣は久々に枚岡神社で行いました。正月の三日間は参拝客でごった返すので、毎 …

-

-

【続編】伊行氏関連石造遺物群(生駒市指定文化財)を見に行ってきた。

伊行氏(いのゆきうじ)とは伊派に属する石工集団の一人で、生駒市内の暗越奈良街道筋 …

-

-

『上津鳥見路』をブラブラ歩く

桧窪山(ニギハヤヒの墳墓) 9月になっても天候が安定しませんね。 今週あたりは晴 …

-

-

「楽音寺道」- とうとう完成した「高安山越十二道」の探索

2015年末から始めた高安山越十二道の探索は、最後に残った楽音寺道を無事に歩き終 …

-

-

意外とあっさり完了した「立石越本道(旧道)の探索」

2016年2月中旬の下見から始めた「立石越本道(旧道)の探索」が無事に終了しまし …