山の良書Ⅰ – 「大和まほろばの山旅―奈良県北・中部の山」

「良い山歩きに良書あり」- インターネットが今ほど普及していなかった前世紀のお話です。技術革新により情報は全て「我が掌中」にあり、それらを如何に厳選吟味して己に必要な情報を抽出するかが「良い山歩き」の結果を生みます。リテラシーは個々の努力や工夫に委ねられています。個人的には大歓迎ですが、一方で「山の良書」は書棚から消えてなくなり、一抹の寂しさを感じないでもありません。

亡父が遺した山の良書「大和まほろばの山旅―奈良県北・中部の山」

ナカニシヤ出版

売り上げランキング: 1,226,660

2015.08.16現在、1点在庫あり。

ナカニシヤ出版と山の本

かつて、ナカニシヤ出版からはたくさんの「山の良書」が出版されていました。現在同社のサイトで山の本を出版年月日の新しい順で検索すると、「南紀の沢・樋上嘉秀 著」が最初にヒットします。この本が出版されたのは、2007年5月1日となっています。その次が2005年に出版された「高野・小辺路を行く」で、最近は山の本が出版されてないことがわかります。(最近の本は、在庫切れなのかも知れません)

今回紹介する山の本は、「大和まほろばの山旅―奈良県北・中部の山」(以下、本書と言う)で著者は京都出身の内田嘉弘氏です。ナカニシヤ出版からは、「京都滋賀南部の山」や「京都丹波の山(全二巻)」など数々の名著を世に送り出しておられますが。残念ながらふぁんトントには京都方面まで足が向きません。しかし、本書には歩いてみたい山がたくさん紹介されています。

本書の特色は東西南北にエリアを分けて一山ずつ丁寧に紹介されていることです。生駒山系から少しずつ歩くエリアを広げているモノにとってはとてもありがたいです。「興味の向くまま、足の向くまま」をモットーに掲げていますので、何がヒットするかはその時の気分次第という厄介な性格です。

山と渓谷社

売り上げランキング: 383,071

奈良県の山を紹介した書籍に上記の分県登山ガイド(山と渓谷社)があるのですが、こちらは近所の大型書店ではいつも品切れとなっています。分県ガイドには本書で取り上げられていない大峰山系の山々も紹介されています。本書のもう一つの特色として、挿絵の美しさがあります。挿絵はすべて著者・内田嘉弘氏のスケッチによるもので、著者の山に対する慈しみが一枚一枚の挿絵から伝わってきます。

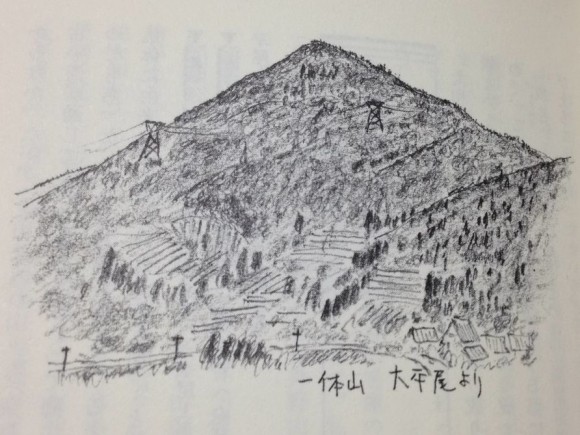

ふぁんトントお気に入りの一枚

一体山 大平尾より(p39)

–

山腹の鉄塔や山裾の民家まで細かい描写に見入ってしまいます。

昨年歩いた奈良県東部の山

いつもは生駒山系をウロウロしているわけですが、たまには自分のテリトリーを飛び出してみたくなります。スマートデバイスが進化したおかげで、全く土地勘のないエリアでも迷うことなく歩くことができます。賛否両論あるでしょうが、便利なモノを利用しない手はないですし、自分の世界を広げるため積極的に活用しています。

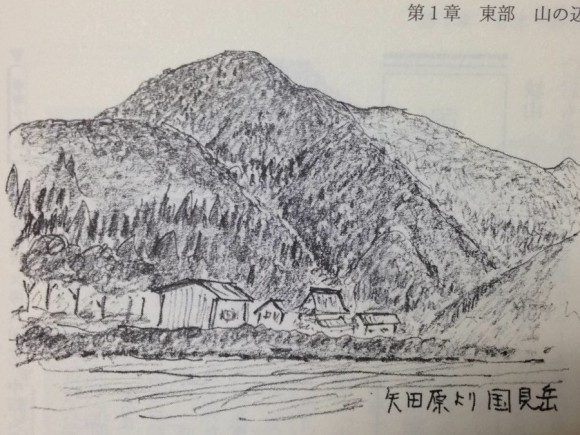

国見岳(国見山)

ヤマレコ(2014.10.19) http://goo.gl/4aRwVs

–

昨年10月に登頂した国見岳(地形図では国見山と表記)は、ちょっと不遇な扱いを受けている山です。「国見」を山名に冠した山は全国にたくさんある中で、最近まで地形図に表記されていませんでした。ようやく地形図に「国見山」と記されたのに、奈良市最高峰の地位を貝ヶ平山に譲りました。(行政区分の変更による)

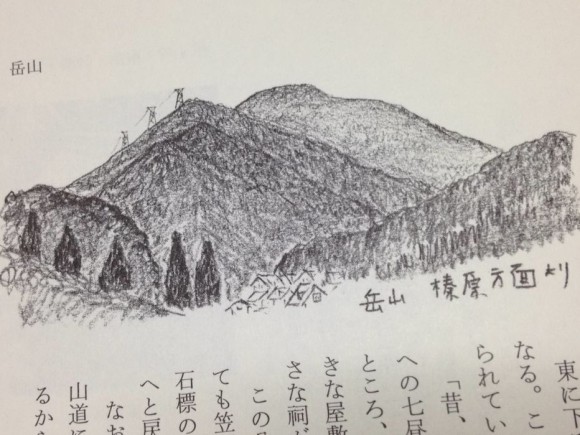

岳山(笠間から見る)

ヤマレコ(2014.11.15) http://goo.gl/eUEh9C

–

岳山に関しては山名に混乱が見られるようです。元凶は地形図に山名が記載されていないこと。山頂に設置された二等三角点は、「傾斜」による成果の公表が停止されていますが、点名の「鎌倉岳」を確認することができます。ハイキングコースの道標に「岳山」と記されているので、この山名が定着することになるでしょう。

本書を片手に山歩きを計画中

昨年歩いた二山は、新ハイキング関西の山・特選コースガイド(著者:柴田昭彦氏)を参考にしていました。同ガイドで本書の存在を知り、たまたま亡父の書棚で発見した次第です。奈良県の分県ガイドが入手困難な現在では、大変貴重な参考資料となりました。

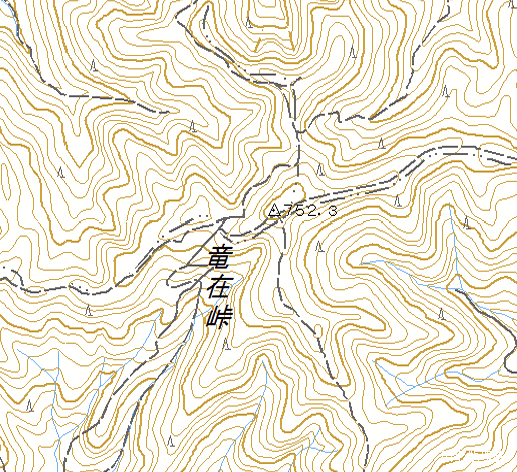

竜在峠への道(写真の左、右は滝畑へ)

矢立峠から芋峠へ歩く(2015.01.17)

–

本書において現在最も興味の対象となっているのは、「第4章南部 初瀬・飛鳥」の部に紹介されている752.5㍍峰です。現在でも地形図に山名の記載がない同峰は、多武峰から大峠や鹿路を経て竜在峠の東にある三角点ピーク(城ケ峰)のことです。

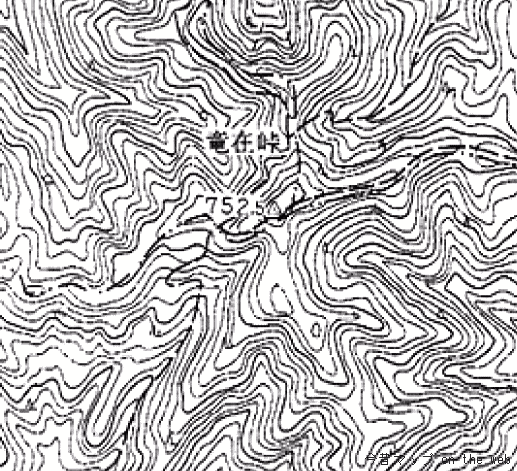

本書では音羽三山と752.5㍍峰の項が縦走ルートの紹介となっていて興味深いです。本書に添付される簡略なルート地図に記される竜在峠の位置が微妙に異なります。簡略地図では752.5㍍峰の北側を竜在峠としているのに対して、地形図では西側の鞍部が峠になっています。

古い地図では確かに北側の鞍部に「竜在峠」と記されていました。これは峠が移動したか国土地理院の間違いかのどちらかですね。

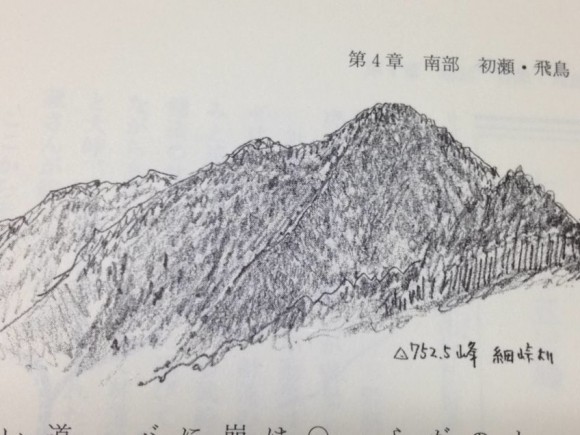

内田氏のスケッチ

752.5㍍峰 細峠より(p162)

–

実際の細峠から見るとどうなっているのか楽しみです。また、峠の謎解きもできるでしょうか。

752.5㍍峰は耳我の峰

本書では、752.5㍍峰に関しては興味深い山名が紹介されていました。山頂にある三等三角点は「城ケ峰」という点名が付されています。さらに、奈良山岳会の名著「山と青垣の山々」で「耳我の峰」として紹介されているそうです。

み吉野の耳我の嶺に 時なくぞ雪はふりける。間もなくぞ雨は降りける。

その雪の時なきがごとく その雨の間なきがごとく 隈も落ちず

思いつつぞ来るその山道を、、、『万葉集』より

山名がないのは寂しいです。諸説あるでしょうが、752.5㍍峰を「耳我の峰」と呼称しても差し支えないと思うのですが、いかがでしょうか。とりあえずは山行計画を実現させて現地に行ってみようと思います。そうすれば峠が移動した事情も判明するかもしれません。

では、また。

ad

ad

関連記事

-

-

磐船の滝調査報告「閉業は真っ赤なウソだった」の巻

グーグル・マップ(Google Maps)で言う「閉業」って何だ! Google …

-

-

謹賀新年2017年

THETA SC – theta360.com Happy New …

-

-

サイト移転のお知らせ

2015年2月に、こちらWordpress(wpblog.jp)へブログを移転し …

-

-

生駒山の自然を歩く会・第2幕

オリジナルマップ(19) 第2幕でご紹介するのは矢田丘陵です。 「榁木峠から矢田 …

-

-

山歩きで「ヒザ痛」に悩む方に贈る「ニーラップvsニーストラップ」

歯痛、腹痛、腰痛、、、とどんな部位であれ、痛いところがあれば日常の生活に影響し、 …

-

-

ハッカ油の虫除けスプレーを自作して夏対策を準備するの巻

台風6号が通りすぎて真夏日がやって来ました。日本列島からは雨雲が消え、全国的に気 …

-

-

交野市文化財秋季一般公開(八葉蓮華寺・快慶作阿弥陀如来立像)を見に行ってきた

交野市社会教育課文化財係により平成27年度秋季重要文化財・指定文化財の一般公開が …

-

-

山スマホのススメ

新聞やテレビでは、「歩きスマホ」や「スマホ依存症」といったネガティヴな情報がよく …

-

-

復活した神感寺参詣道「いしだたみの道」

いしだたみの道は大阪府民の森「なるかわ園地」の園内遊歩道の一つで、近鉄瓢箪山駅か …

-

-

お椀を伏せたような山容の「飯盛山」

むろいけ園地ネイチャートレイルと飯盛山&滝めぐり – ヤマ …